子も親も自立し、“本来の自分”を取り戻す

一般社団法人信州親子塾は、長野市東和田の国道18号沿いにあるビルの一角「しごとや」と、元モデルハウスを改修した「まなびや」の2カ所を主な拠点として活動しています。生きづらさを抱えた人たちが“本来の自分”に気付くことで自己否定感を癒やすとともに社会の仕組みを理解し、自分らしく生きられるようなプログラムを提供しています。齋藤光代さんと高柳健さんにお話を伺いました。

“本来の自分”を取り戻すための三本柱

齋藤さん

「親子塾」は名前の通り、自立を望む親と子の学びの場です。家族単位の会員制で、子どもが何人いても一律の金額でサポートしています。不登校は子どもの問題でも、親のせいでもありません。ただ、子どもたちが開放されていくためには、家庭環境や親との関係性が影響するので、まず親との対話を大切にして、そのうえで学校とも連携を図っています。

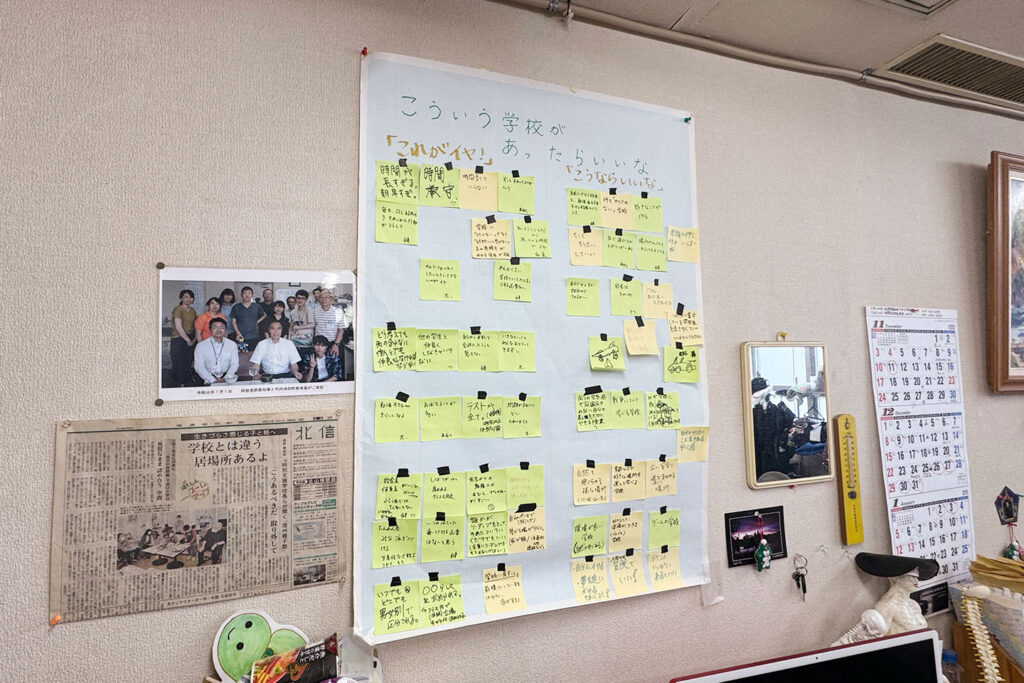

私たちが大事にしている三本柱があって、まず1つ目は、子どもにとっての「リハビリ期」を健全に待つことができるように、家庭と学校の環境を調整することです。2つ目は、子どもたちを無条件に受け入れる「全受容」の環境を提供すること。私たちが引き上げたり、与えたりすることはありません。とにかく子どもたち自らの中から出てくるものをひたすら待ちます。そして3つ目は「探究」。あそこに行きたいとか、これをやりたいとか、ワクワクする気持ちが出てきたら、安心して取り組めるように私たちは後方からサポートします。この三本柱で、子どもたちは“本来の自分”を取り戻していきます。タイミングは人それぞれで、長い時間がかかる場合もありますが、まずは「子どもに任せ、待つ」ことを徹底しています。

高柳さん

ここはいつ来るか、何をするか、いつ帰るのか、お休みするのか等、全て自分の選択で自分が決めます。私たちは、ネガティブに評価されがちな感情や行動など、どんなことでも無条件に受け入れ、アドバイスやジャッジや先回りはしません。それが「全受容」です。子どもたちは全受容される環境で初めて「自分の意思の力」が育まれます。不登校は単に自分の感覚に正直なだけで、何かがダメだとか、誰かが悪いとかいうことではありません。自分の感覚が「間違っていたわけではない」と自分にマルが出始めると、どのような環境でも「生きる力」を自然に発揮できるようになります。

「待つこと」ができるようになるために、大人に向けた学びの場も

齋藤さん

通っている子どもたちの様子は本当にさまざまです。5年間不登校で中3の1月に親子塾に来て、通信制高校を選択した子は、朝10時に来て高校のレポートをやろうとしても、学習に対する抵抗感が強く、取り組むまで半日以上かかり、最初の年は結果的にここで2泊3日しました。夜中にようやくやる気になると、1時から4時まで集中して取り組み、私は質問されたら応えるだけで自分の力でやり切った。すると次のレポートは1泊2日で完成させて、1年過ぎたら泊りがけではなくなりました。そして単位を落とすこともなく3年で卒業し、自分でも「俺、やらされるのが嫌なだけで、本当は勉強が好きなんだって分かった」と言っていましたね。

中学、高校と休み休みで行きながら、卒業後は親の勧めで専門学校に入ったけどすぐ引きこもるようになり精神状態も悪化、家を飛び出して親子塾にきた子もいました。その子の話を18時間近く聴き続け、要求に応じて夜中にあてもなく一緒に町をさまよったり、会いたいと言った小学校1年生の時の担任の先生を探し出して会いに行ったり。その中で大人から感じてきた強迫観念が外れ、1カ月半くらい一緒に過ごすと、自分でもう1回やり直すことを選んで、家に帰っていきました。そして1年後には、こどもカフェの食事作りをしたいと再び親子塾に来て働き始め、さらに翌年には調理師免許取得を目指して外で働き始めました。皆、ここで1回立ち止まり、自分のことを見つめ、感情についての学びとリハビリが終わると、自ら選んだ道を社会で試し始めています。

高柳さん

周りの大人からのアドバイスは、子どもたちにとっては余計なお世話になることも多い。そのアドバイスの裏には、「大人が期待している結果」があって、そこに向かわせようとしていることもあります。本人がどうしたいのかが大事で、それが出てくるまでは「待つ」しかない。とはいえ、実際のところ、待てる大人は少ないです。どうしても待つことに不安を感じてしまう。その感情を見ずに我慢して待て、というのは親のストレスになるし、子どもは敏感なので我慢させているということを察してしまいます。

そこで親子塾では、大人を対象にして月1回の学習会と、週1回のチューニングの会を開いています。学習会は、子どもとのコミュニケーションのずれはどこから来ているのかを学ぶ場。チューニングの会は親自身が自分の中のモヤモヤやイライラといった感情と向き合う場を設けています。

自分を肯定できるようになり、軸が見つかれば、自立していく

齋藤さん

親子塾の開設は2019年。「しごとや」と「まなびや」、2つの拠点の距離は1キロほどなので、子どもたちは自由に行き来しながら、遊んだり、勉強したり、ご飯を食べたりと思い思いの時間を過ごしています。

立ち上げた3人は皆、元教員です。私は28年間勤めていて、子どもたちの声にならない声を聞くことだけをずっと集中してやってきました。今の学校を求めている子どもたちもいる中で、自分を出せず過剰に適応する子が2割近くいる。今の社会には自分軸を培うに値する、無条件に受容される場がないことを感じてきました。

高柳さん

現在は、下は2歳から上は30代の人と親が通っています。小中学生を対象にしたフリースクールが多い中で、年齢層が幅広いことが親子塾の特徴の一つです。何とか学校へ行って卒業して、進学、就職することが目的ではなく、自分の軸を見つけること、自分を再構築することを目指しています。「自分はこれでオッケーなんだ」という軸ができれば、どこに行っても自分でいられるようになり、自然と社会性も身に付きます。そうやって、本当の意味で自立することが、親にとっても子どもにとっても望ましいことだと考えています。